Study学科の学び

技術や理論だけでなく、景観や環境問題にも配慮し、次代の社会基盤を

デザインできる実践力を身につけた技術者を育成します。

社会デザイン工学科では、都市や大規模施設から港湾や河川、道路や橋梁などに至る社会基盤(インフラ)の計画・調査・設計・施工や管理を行う土木技術者の養成に力を入れた教育を行っています。

6本の学びの柱

カリキュラムには、「構造工学」「水工学」「地盤工学」「景観・交通計画」「コンクリート工学」「環境工学」の6分野を「6本の学びの柱」として基礎から応用、発展科目がバランスよく設けられています。また、実験・演習科目も充実しており着実に専門知識を身に付けることができます。4年次には、学んだ知識を活かして卒業研究に取り組みます。

-

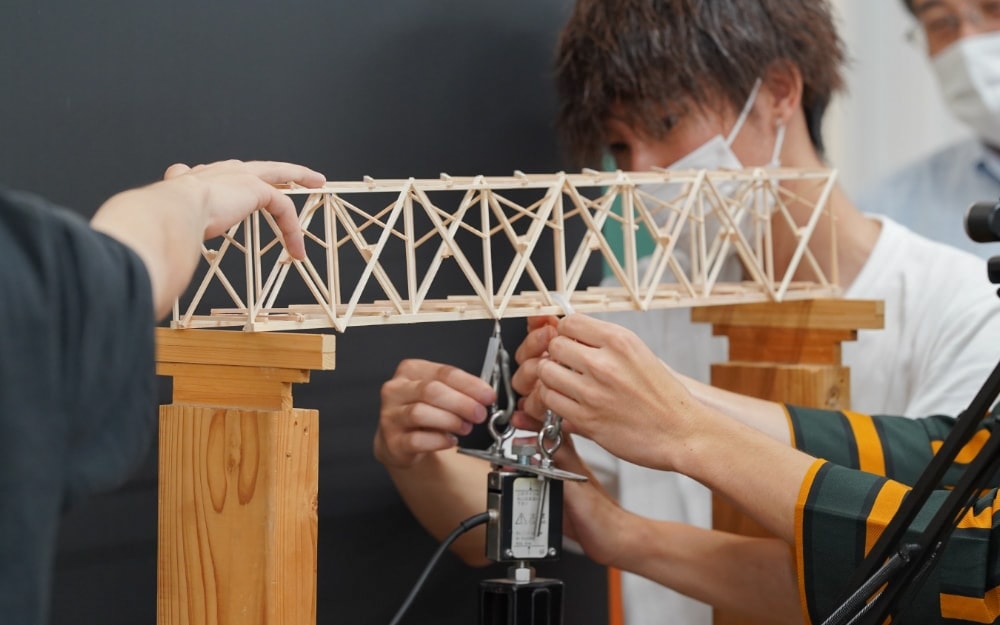

「構造」では何を学ぶのか?

構造物設計の基本となる力学及び橋梁をはじめとする構造物の設計

地震から構造物を守る手法物体に力がかかったときの変形や生じる力を計算する力学、構造物の設計手法や強い構造物の作り方と壊れ方、地震により構造物に作用する力や地震に対して安全な設計の方法について、段階的な座学と実体験を通じて学びます。

-

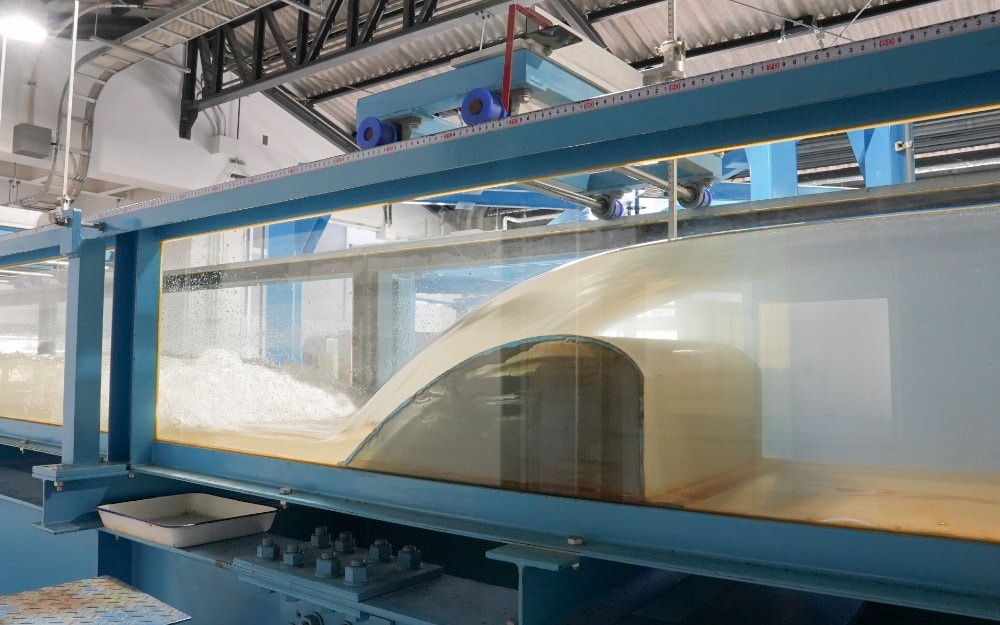

「水工」では何を学ぶのか?

水の振る舞いと性質を知り

うまく付き合うための方法と技術多すぎる水は洪水を引き起こし、また少なすぎる水は干ばつで私たちを苦しめます。この水とうまく付き合うために、水の運動を規定する基本法則に加えて、ダム等に働く水圧、水源から蛇口までの導水や河川水位の変化といった流れの解析法を学びます。

-

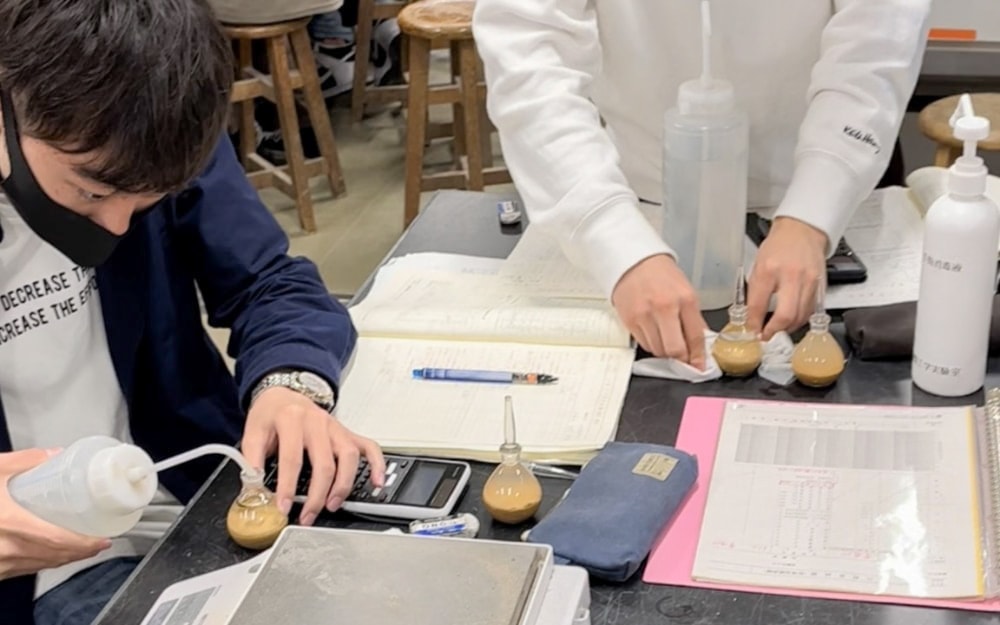

「地盤」では何を学ぶのか?

目では直接見えない地盤を見える化し

暮らしを守る技術社会インフラを地盤に安全に建設し、安心して利用する。災害から暮らしを守る。汚染した地盤を浄化し、環境を保全する。自然や遺産を護り、後世に引き継ぐ。これらに応える学問です。そのための基礎から応用、実験技術を学びます。

-

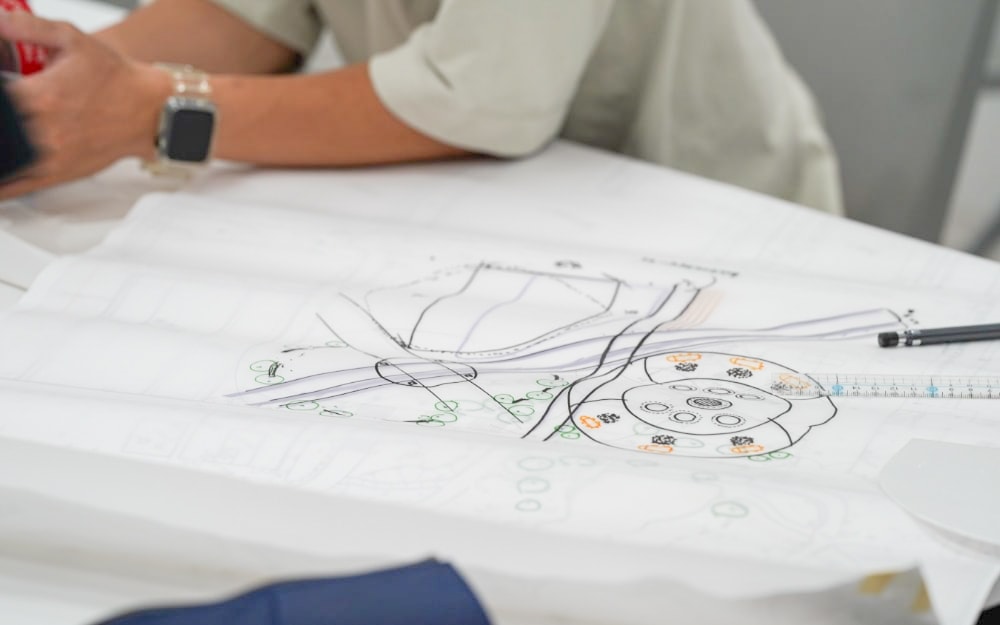

「計画」では何を学ぶのか?

多様な人々の快適かつ安全な暮らしを支える

まちのデザインと交通計画・都市計画人々が快適かつ安全に暮らせるまちをつくるために、印象的な風景や居心地のいい場所を創出する「景観工学」「空間デザイン」、交通システムの計画を行う「交通計画」、土地利用や都市施設、市街地開発の計画を行う「都市計画」などを実践的に学びます。

-

「材料・施工」では何を学ぶのか?

コンクリート構造物を中心とした

設計・建設施工・維持管理に必要な知識と技術コンクリートの物理化学的性質と劣化現象、鉄筋コンクリート構造物の設計方法、橋・トンネル・道路・ダムなどの建設に必要な知識と技術、そして、それらを末永く使用するための維持管理について座学と実験を通して学んでいきます。

-

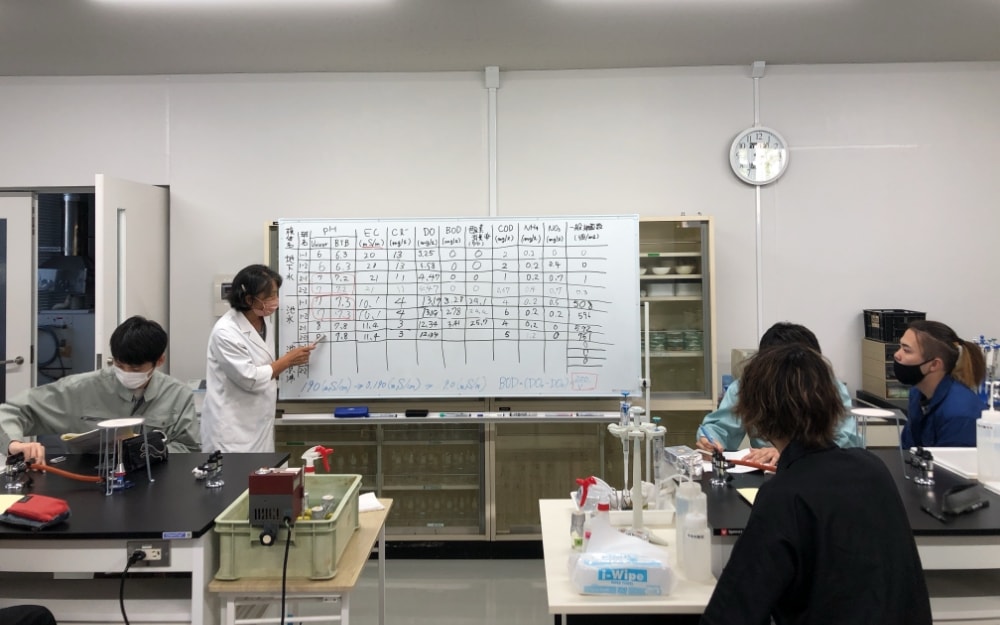

「環境」では何を学ぶのか?

自然環境と調和する社会をグローバルとローカル両面から実現するため

環境問題の歴史、メカニズムと影響、対策技術環境問題の歴史と環境工学の果たした役割を理解したうえで、大気圏・水圏・土壌圏の特性や汚染物質の相互作用について具体的な事例を通して考えます。環境の状態を測定する方法や環境アセスメント等の制度的ならびに技術的側面からの対策技術を学びます。